- Автор: Super User

В Печорском районе ещё много «детей войны», которые знают о ней не понаслышке, а были её свидетелями. К таким относится Татьяна Андреевна Уйбо (Печерская).

Когда гитлеровцы оккупировали Печорский край, она была маленькой. Позже обо всем ей рассказывала мама, Анна Михайловна. Немного повзрослев, Татьяна Андреевна и сама стала понимать происходящее. Ведь дети во время войны взрослели быстро. Её отец, Андрей Егорович Печерский, при разделе братьев получил землю рядом с деревней Клезино.

У Татьяны Андреевны было 5 братьев, двое их них умерли еще в детстве: Ваня и Коля. Именем последнего был назван другой народившийся братик, были еще две сестры: Дуся и Женя. Когда в 1940 году в Эстонии образовалась Советская власть и расширился рынок труда, старший брат Василий и сестра Дуся уехали работать. Когда началась война, Василий вернулся домой, а сестра задержалась в Печорах у тетушки.

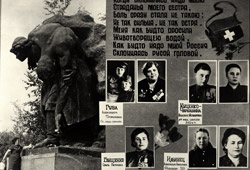

Вернувшись, Василий из местной молодежи создал отряд самообороны. Но когда край оккупировали гитлеровские войска, затаившиеся местные националисты стали открыто сотрудничать с врагом и активно расправляться с советскими активистами и членами Петсерского истребительного батальона.