Письменные воспоминания современников событий Второй мировой войны в Интернет-дневнике будут размещаться в разделе «Свидетельства».

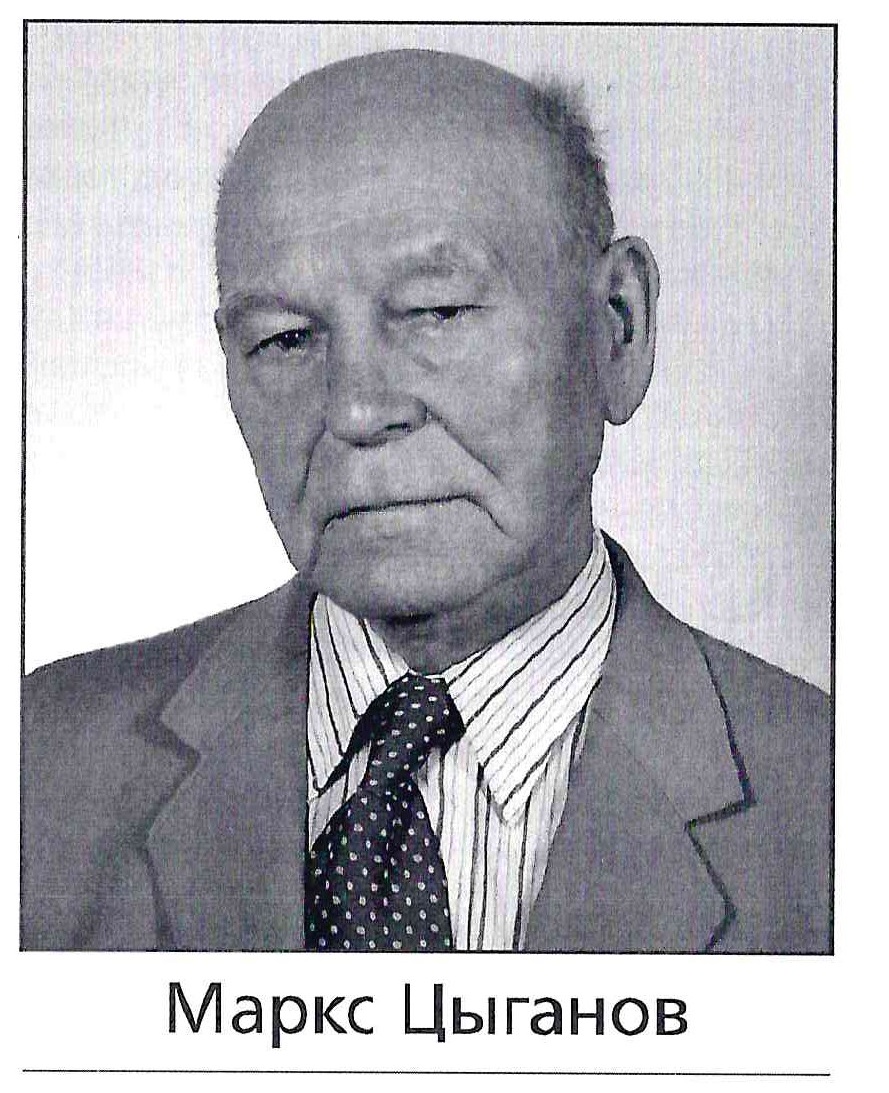

Цыганов Маркс Георгиевич родился в 1928 году, работать начал с 1942 года. Окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Н. Е. Жуковского. Работал инженером-испытателем ракетных комплексов, затем инженером-конструктором средств связи на производственном объединении ВЭФ. С 1993 года на пенсии. Гражданин России.

Цыганов Маркс Георгиевич родился в 1928 году, работать начал с 1942 года. Окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Н. Е. Жуковского. Работал инженером-испытателем ракетных комплексов, затем инженером-конструктором средств связи на производственном объединении ВЭФ. С 1993 года на пенсии. Гражданин России.

"22 июня 1941 года весть о начале войны застала нашу семью на речном вокзале города Вольска, на Волге. Мы ждали пароход, чтобы доплыть до Камышина, откуда нам еще предстоял путь на новое место жительства, в автономную республику немцев Поволжья, совхоз им. Молотова в Старополтавском районе.

Пароходы ходили редко, поэтому на речном вокзале народу было много, - как говорится, ногу негде поставить. Зашла женщина и у порога, озираясь, полушепотом сказала: «Война началась». Ей кто-то ответил: «Молчи, дура. В тюрьму захотела?». Да, в то время за ложный слух можно было быстро попасть в каталажку. Но слух, к сожалению, оказался не ложным.

Нас было пятеро: отец, Георгий Федорович Цыганов, мама, старшая сестра Мария и мы с сестрой Розой (двойняшки). Начали с беспокойством думать, как быть дальше. Возвращаться в свое село Мачкассы (Пензенская область) поздно: дом свой продали, и жить будет негде. Решили ехать в совхоз - там у отца была договоренность о работе, а старший брат Виктор там давно уже работал (совхоз №100 им. Молотова).

Встретил нас управляющий первым отделением совхоза, калмык по национальности. В поселке большинство домов – из самана, аккуратно побеленных, и только несколько деревянных. Немцев, то есть аборигенов поселка, процентов 60-70, остальные – казахи, калмыки, русские, украинцы и другие национальности.

Нас удивила чистота, порядок, особенно там, где жили немцы. А еще более удивило, что утром, когда гонг (удар в кусок рельса) призывал на полевые работы, через десять минут совхозники сидели на повозках и разъезжались по своим рабочим местам.

Началась активная мобилизация мужчин на фронт. Ежедневно сборы, слезы, проводы мужей, отцов, женихов на войну. До сих пор не могу без содрогания души вспоминать, как плакала, выла молодая красивая немка – невеста, провожая любимого жениха. Призвали и моего брата Виктора, и вместе с нами рыдала его невеста немка Раиса. Мы уже успели к ней привыкнуть – нам она нравилась.

Но, как началась война, немецкое население недолго прожило здесь: правительством СССР было принято решение их всех из Поволжья переселить. Дано на сборы две-три недели. Резали они своих свиней, телят и даже коров, чтобы заготовить на дорогу мясо и сало, сушили сухари. Вывозили их на машинах, тракторах, лошадях, верблюдах, быках, до ближайших железнодорожных станций. За один-два дня в поселке не осталось ни одного немца. И опять слезы, причитания: немку – жену увозили куда-то, а мужа другой национальности в этот же день призывали в армию. Все понимали, что расстаются, скорее всего, навсегда: никто не знал, куда его увозят. В тех селах, поселках, на фермах, где обитали, в основном, немцы, была жуткая картина: по улицам не доенные коровы шли следом за проходящим человеком, бродили свиньи, визжа от голода, множество бесхозных барашков, кур. Дома пусты, окна и двери распахнуты.

В нашем совхозе тоже некому погнать стадо коров и молодняка в степь подкормиться. И я получил первое трудовое крещение на пастушьем поприще. Рано утром отец разбудил и сказал: «Придется тебе, сынок, пасти молодняк». Собирался полусонным, наспех. Дали мне на ноги чуни – обувь из размоченной сыромятной кожи, наподобие глубоких тапочек. А воды и хлеба в спешке забыли дать. День под палящим солнцем. Сыромятная кожа высохла на моих ногах и сковала ступни - по неумению обращаться с обувкой такого рода, я затянул туго завязки. Засохшие закраины трут ноги до крови. Снять чуни невозможно, да и не пойдешь босиком по степным колючкам.

Стадо по своей привычке нашло в степи маленькое озерцо или, точнее, большую лужу. Бычки и телочки, стоя по колено в воде, жадно пили и с удовольствием тут же оправлялись. Из той же лужи напился и я. Пригнал стадо домой поздно вечером. Отмачивал в тазике чуни на своих ногах, чтобы можно было снять их с окровавленных ног.

Мы, дети, вполне понимали то напряжение, с каким жили взрослые в те годы. Понимали лозунг «Все для фронта! Все для победы над врагом!».

У нас не было слов «не могу», «не хочу», а был закон: доверили – делай. И мы работали наравне со взрослыми, заменяя ушедших на фронт.

В 1942 году немецкие бомбардировщики уже летали над нами, мы их узнавали по звуку моторов. Опасались, что разбомбят водохранилище нашего совхоза, и тогда водой зальет все наши поля.

Вскоре пришел указ Совета народных Комиссаров эвакуировать племенной скот из Сталинградской области в глубь страны, на Восток. Всех трудоспособных людей нашего отделения совхоза, всю живность (коровы, овцы, лошади) подняли в дальнюю дорогу. Что происходило в других отделениях, я не знаю.

Как поется в песне, были сборы недолги. Для каждой семьи дали повозку и пару быков. Всего 30 повозок с семьями и 10 – с продуктами и хозяйством совхоза. Маршрут был указан через весь Западный Казахстан в Чкаловскую область (ныне Оренбургская). Руководили нашим караваном директор отделения Павлов и бухгалтер Цыганов (мой отец). Фамилии зоотехника не помню. И мы не предполагали тогда, что сюда больше никогда не вернемся, что это, по сути дела, переселение…

В пути, конечно же, надо было коров доить, принимать новорожденных телят, жеребят и барашков. Коров доили не только штатные доярки, но и агрономы, учителя и другие. Вообще люди выполняли всякую работу, абсолютно не связанную с их видом занятий при оседлой жизни.

Продуктами питания, думаю - решением Правительства, – должны были обеспечивать райцентры, совхозы и колхозы по маршруту нашего движения, но малые населенные пункты нам приходилось обходить, так как скот кормился только в открытой степи, подальше от сел и городов.

Сорок подвод на быках шли по степным пыльным дорогам, под палящими лучами излишне щедрого солнца. В пути следования были большие проблемы с поисками водопоя. Да и людям тоже нужна вода – одним молоком не обойдешься. Встречалось много озер с соленой водой и гораздо меньше - с пресной.

Местные жители Сталинградских степей (казахи, калмыки) сначала сообщали нам, где есть пресная вода, а позже, узнав, насколько велико наше стадо, стали дезориентировать нас, чтобы сохранить пресную воду для своих стад.

Утром отправлялись разведчики верхом на лошадях вперед, по пути следования. Я был одним из них, и за мной закрепили двух коней. В свои 13-14 лет я хорошо ездил верхом – и рысью, и в галоп. Седла у меня не было. Как ни странно, но своим копчиком я разбивал спину лошади до крови. Поэтому ездил на конях поочередно.

Рации, радиоприемников у нас не было. Что творилось на фронте и в стране, мы не знали. Знали поставленную Правительством задачу – спасать племенной скот. На нашем маршруте было только два крупных города: Новоузенск и Уральск. Туда мы отвозили масло, сметану, молоко, чтобы обменять на хлеб и крупы.

Зима 1942-го застала нас уже в Оренбургских степях. В ночь на 7 ноября неожиданно подул сильный ветер со снегом. Началась пурга. Совершенно ничего не видно. Пастухи ночной смены завернулись от холода в одеяла. Скот, стоявший в открытой степи, побрел туда, куда его гнали сильные порывы ветра, то есть в сторону реки. Задние напирают на передних, и несколько коров и телят утонули в реке.

Я, как всегда, спал под своей арбой. Проснулся от холода. Откинул с головы одеяло – снег, пурга. Когда немного посветлело, мы отправились на поиски скота, который разбрелся по всей степи, за рекой – тоже. Собирали его долго. На период поиска и сбора стада нас приютили жители ближайшей деревни… Через неделю двинулись дальше – по снежным дорогам на колесах.

Даже летом купаться или мыться удавалось не каждый день, а зимой, в пургу и мороз, и подавно. Укутанные в свое несменяемое барахло, изнуренные, грязные… нас заели вши. Это длилось до января 1943 года. Сдали скот совхозу им. Орджоникидзе Чкаловской области. Ближайшая станция Сорочинск – сто километров. Степной рейд закончился.

Директор совхоза и мой отец после сдачи скота поехали в г. Чкаловск отчитываться. А мы - мама, две сестры и я – остались в этом совхозе, где сдали стадо, ждать отца. Через какое-то время директор (он уже вернулся) получил телеграмму: отправляйте семью Цыганова в Сорочинск, мы на станции встретим. Подпись: директор совхоза им. Калинина Чуднов. Мы решили, что отец там устроился на работу. Все наши попутчики по каравану устроились - кто, где сумел. У них, как и у нас, на обратную дорогу в Сталинградскую область денег не было. А у нас и жилья там не было, и никто нас там не ждал.

До Сорочинска ехали девять суток на тракторных санях, которые тянул трактор «ЧТЗ». Зима в том году была очень снежной и суровой – сплошные бураны. Трактор наш увязал в снегу до самой кабины. На одном из постоялых дворов трактористы ждали, когда им подвезут горючее. Мы тоже зашли на постоялый двор погреться. А за это время с саней украли все наши вещи, и мы остались лишь в том, что надето на наших плечах. До этого мы что-нибудь из одежды обменивали на свеклу или картошку. А теперь нет даже нитки – мы обречены на голод.

На станции Сорочинск нас никто не встретил. На попутных быках добирались до совхоза им. Калинина трое суток. Мы так надеялись, что отец там уже работает, есть жилье и какая-нибудь пища. Но отца там не оказалось. Он, как позже выяснилось, проделал обратный путь в тот совхоз, где нас оставил. Бронь от призыва в армию с него была сразу снята, как только приняли отчет. Не найдя нас там, он с большим трудом добрался до совхоза им. Калинина, чтобы с нами попрощаться. Вместе мы побыли лишь одни сутки. Слава Богу, что не посчитали его дезертиром в течение тех дней, когда он искал нас.

Затем приходили от него фронтовые треугольники. В письмах он бодрился, но мы знали: здоровье у него слабое, знали, как ему тяжело. А он все время старался утешить нас. В последнем письме написал: иду в атаку, не вернусь. Это, очевидно, было предчувствием. Мы получили извещение о гибели отца с указанием адреса, где похоронен. После войны мы сделали запрос, чтобы уточнить место захоронения отца, но нам ответили, что деревни, указанной в извещении, не существует. Так что не знаем, где наш отец похоронен, и на его могилке не пришлось побывать.

Брат Виктор Цыганов писал нам с фронта по старому адресу, в Сталинградскую область, где нас давным-давно уже не было. Одно из его последних писем, надо полагать, написанное в конце 1943 года, нам переслали в Чкаловскую область. В этом письме он упрекал нас, что не отвечаем на его письма. Обидно, слов нет. Так оборвалась наша связь навсегда. На наши запросы после окончания войны нам официально ответили, что Цыганов Виктор Георгиевич пропал без вести в период Отечественной войны.

Писем от нашей, как мы считали, немки Раисы, невесты Виктора, мы тоже не получали. И не странно, так как полгода у нас не было адреса. И мы не представляли, куда ее увезли. Слышали, что немцы нашего села попали куда-то в Алтайский край…

Год 1943-ий был очень тяжелым, как в тылу, так и на фронте. У населения иссякли всякие запасы. Мужчин в тылу, на заводах и в сельском хозяйстве, практически не было. Особенно тяжело было эвакуированным, подобно нам.

Все чаще стали приходить похоронки. Все больше слез лилось из глаз полуголодных матерей и детей. А работать – надо было, и обеспечивать фронт всем необходимым.

По приезде в совхоз им. Калинина, в январе 1943 года, меня определили на работу скотником фермы №1, то есть ухаживать за скотом. Для тридцати рабочих быков надо было дважды в сутки набросать в ясли кормов, дважды выгнать их на водопой, убрать и вывезти навоз. Выдержал месяц – и слег от непосильного труда и истощения.

Потом возил зимой сено со степи на быках, часто и в ночную смену. В степи были секучие морозы и непроглядные бураны с ветром. Помню, когда весной того года в первый раз погнали коров, отощавших за зиму, кожа да кости, в степь, где они могли хотя бы старую траву пощипать, то все жители села вышли проводить это стадо и плакали: весна, скот спасен от падежа.

После коров мне доверили табун лошадей. Не каждому пацану выпадало такое доверие: лошади дикие, необъезженные. В свои шестнадцать лет я объездил, обучил дикого коня из табуна. Объезженных коней совхоз поставлял, в первую очередь, для Красной Армии, и полевых работ в совхозе – тоже.

Известие об окончании войны, о дне Победы над фашистской Германией дошел до нас к обеду 9 мая 1945 года. Иду я в механическую мастерскую после обеденного перерыва. Директор совхоза Чуднов бьет в кусок рельса, созывая народ. Подбегаю к нему и спрашиваю: «Где пожар? Что горит?», а он отвечает: «Закончилась война. Победа! Зови рабочих из мастерской на митинг!». И – заплакал директор наш. Все мы в тот день плакали. На этот раз – от радости: закончилась война нашей победой над врагом.

Стали приезжать совхозные фронтовики – кто без ноги, кто без руки, но все равно – радость! В 1946 году вернулись с фронта в нашу механическую мастерскую токари и слесари, и освободили от работы мальчишек 14 - 16 лет, стоявших у станков в годы войны и ремонтировавших трактора. Фронтовиков встречали с радостью. Народ ожил душевно, морально.

Но радость не у всех была одинаковой. У кого погибли отцы и сыновья, те продолжали плакать…

Меня наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 г.г.», которую вручили мне в совхозе им. Калинина, на общем собрании рабочих и служащих совхоза (но пенсию за шесть лет работы до службы в армии, к сожалению, до сих пор не получаю). Позже работал заведующим клубом в совхозе и заведовал библиотекой по совместительству. Потом был сотрудником Ташлинского райкома комсомола. В 1948 призван на службу в Советскую Армию. На четвертом году службы задумался: а что буду делать после службы? Образование – семь классов, специальности нет. И решил продолжать воинскую службу. Поступил на офицерские курсы, по окончании которых получил звание младшего лейтенанта. А что дальше? Надо учиться! К этому времени женился. Появился сын. Своей квартиры не было, жили в коммуналке, занимался на общей кухне. Учась в вечерней школе, за два года закончил четыре класса, затем экстерном сдал трехгодичную программу авиационного училища.

Потом поступил учиться в Рижское высшее техническое авиационное училище. После третьего курса был переведен в Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского, в Москву, где и защитил диплом. Служил инженером-испытателем ракетных комплексов на первом в СССР космодроме.

После окончания службы работал на предприятиях Риги, в том числе и на П/О ВЭФ инженером-конструктором средств связи – руководителем группы специальной технической службы. Хорошую мою работу отмечали даже в приказах Министерства связи СССР по итогам года".

Из сборника очерков о детстве в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. «Пули искали меня…» (Рига, 2015).

Публикация согласована с редактором-составителем Панченко Верой Иосифовной,

писательницей, поэтессой, переводчицей, журналисткой, членом Союза писателей Латвии, членом Союза российских писателей (гг. Рига, Псков).