Письменные воспоминания современников событий Второй мировой войны в Интернет-дневнике будут размещаться в разделе «Свидетельства».

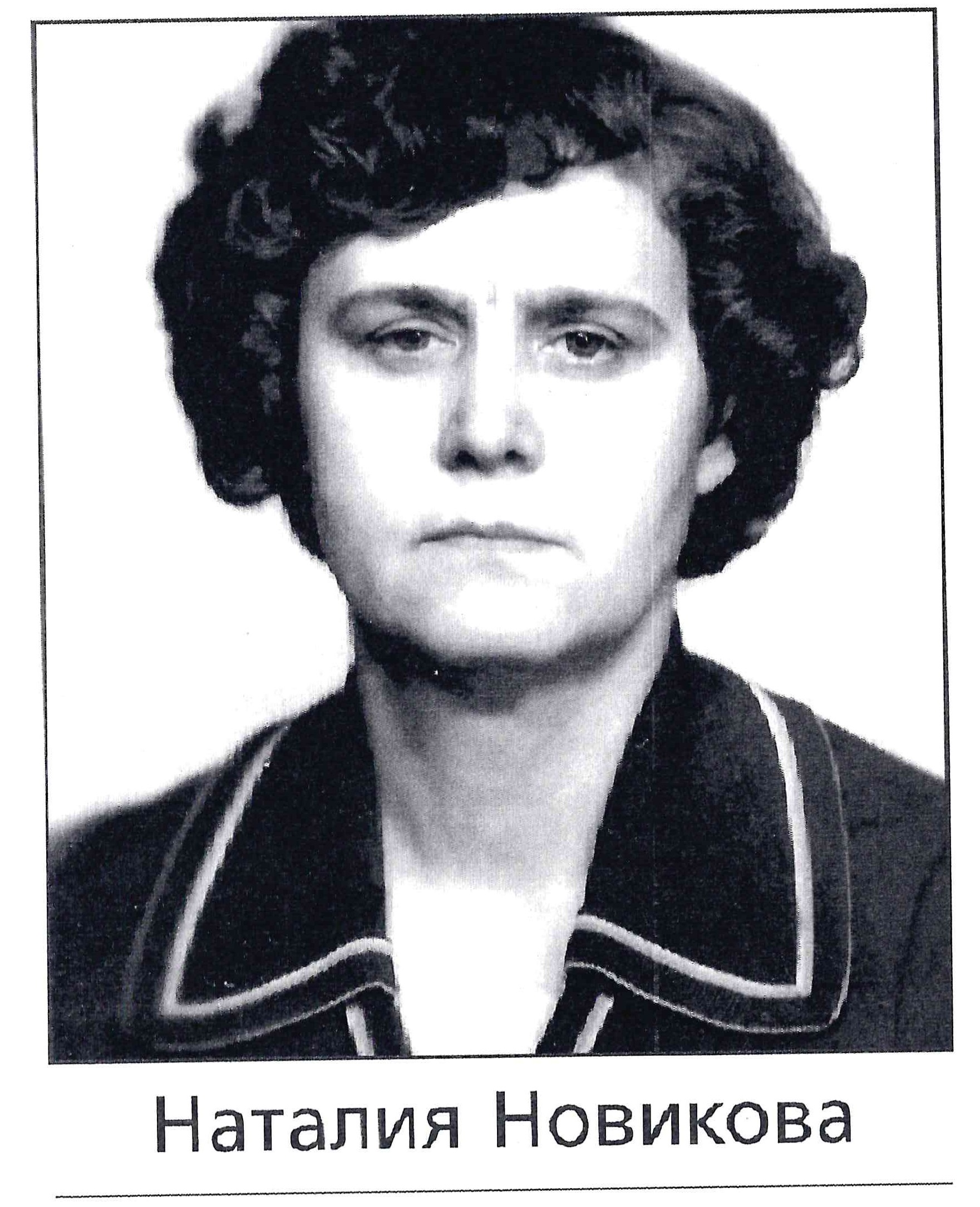

Новикова Наталия Анатольевна родилась в 1939 году, в городе Шахты Ростовской области. В 1957 окончила МГУ им. М. В. Ломоносова. С 1963 года живет в Риге. Работала корреспондентом в республиканской газете «Советская молодежь», затем - в издательстве «Полярис». На пенсию вышла с должности директора музея завода РЭЗ (электро-механический завод). Имеет троих сыновей и пятерых внуков.

Новикова Наталия Анатольевна родилась в 1939 году, в городе Шахты Ростовской области. В 1957 окончила МГУ им. М. В. Ломоносова. С 1963 года живет в Риге. Работала корреспондентом в республиканской газете «Советская молодежь», затем - в издательстве «Полярис». На пенсию вышла с должности директора музея завода РЭЗ (электро-механический завод). Имеет троих сыновей и пятерых внуков.

"Первого сентября 1941 года.

Мой первый школьный день в первом классе. Молодая красивая учительница Мария Федоровна рассаживает нас за парты, знакомимся. И вдруг - противный вой воздушной тревоги. Город бомбят немцы. Учительница велит нам прятаться под партами. В новой красивой школе другого убежища нет.

А после налета, немного успокоившись, мы с учительницей Марией Федоровной пошли по дворам собирать металлолом для танков Красной Армии. Увлеченно тащим старые ведра, кастрюли, чайники. И вдруг возле одного дома я вижу необыкновенной красоты цветы. Мне сказали их название: анютины глазки. Жаркий южный сентябрьский день, синее небо, белые облачка от зенитных снарядов, дивные цветы как награда за пережитый ужас бомбежки. На всю жизнь эти события связались в один узел, когда вижу анютины глазки.

В школе занимались до зимних каникул. Уже писали на газетах, чернильницы-непроливайки держали за пазухой зимнего пальто, чтобы не замерзли чернила. А с января в нашей школе открыли госпиталь. Конечно, мы помогали ухаживать за ранеными, пели песни для них, читали стихи…

Весной нас перевели в школу возле вокзала. Кроме портфеля, мы носили сумочку через плечо. На ней – красный крест, а внутри – бинт, вата, иод: первая помощь, если ранят. Налеты немецкой авиации были ежедневными. Особенно опасно – возле вокзала, и наши занятия вскоре отменили. Так кончилось мое обучение в первом классе.

Людочка

Моя младшая сестра Людочка родилась 5 ноября 1941 года. Отец в тот же день забрал маму из роддома. Я видела в окно, как они бежали со свертком новорожденной под осколками авиабомб во время налета. Потом мама лежала с маленькой на кровати, и осколок, пробив стекло, ударил в стенку, под которой стояла кровать, срикошетил и упал на пол, чудом не попав в них. Вот такой салют был в честь моей сестренки.

Забегая вперед, скажу: в январе 1943 года город бомбили наши, родненькие. Мы привычно спасались в бомбоубежище (окопчик, вырытый во дворе). И однажды Людочка, наш ангелочек с большими голубыми глазами и русыми локонами, произнесла свое первое слово: «зенитки». Нет, не «мама».

Лето 1942 года

Враг захватил Украину. Ростов переходит от одних к другим. Немцы рвутся к Сталинграду и кавказской нефти. Наш родной город Шахты готовится к худшему: взрывают и затапливают шахты, взрывают новостройки, в том числе и новое здание драмтеатра, город засыпан пеплом – жгут документы, книги.

До войны у нас дома была приличная библиотека. Плача, бабушка с неделю топила печку книгами. Таков приказ. Кстати, сохранились только «Петр Первый» А. Толстого, томик «Поднятой целины» М. Шолохова, «Степь» А. Чехова и любимая книга детства «Первый ученик» (о дореволюционной ростовской гимназии). Это было моим чтением военных лет.

Из города уходили эшелоны с эвакуированными женщинами и детьми. Назавтра ночью должны были уехать и мы с мамой. Ей 33 года, на руках – трое детей: я, мои сестры Женечка и Людочка. Но у малышки началась дизентерия. Из-за нее мы попали в оккупацию. Старшие рассказывали: наша бабушка распростерла руки, как птица крылья, и сказала маме: не поедешь, умирать будем вместе. Этот эшелон разбомбили, погибли многие, в том числе и мамина подруга, сиротами остались ее три дочери.

В город ворвались немцы. Масса в серо-мышиной форме промчалась на мотоциклах по центральной улице Советской. Страх сковал сердца многих, особенно детей. Бабушка приказала со двора не выходить.

На другой день видим, как по улице бегут немцы с автоматами – настоящая психическая атака. Врываются в дома. Впервые слышу: яйки, курки, млеко! В нашем доме солдат зачем-то переводит стрелки часов, что-то пишет мелом на входной двери. На недоуменный вопрос бабушки дедушка ответил: перевел часы на берлинское время.

Наша соседка Анна Яковлевна окончила до революции гимназию, знала иностранные языки и перевела нам надпись на двери: «Не занимать. Для офицера такого-то». Мы, как и все, быстро постигали науку выживания, и когда к нам приходили на постой, дедушка указывал на дверную надпись. Так мы до ноября спасались от непрошеных гостей, пока осенние дожди не смыли грозный приказ.

«Добрый немец»

Нельзя победить народ там, где мирное население, старики, дети ненавидят и сопротивляются оккупантам. Я чувствовала настроение семьи, брала «Книгу для чтения» (хрестоматия для первоклассника) и громко читала: «К Климу Ворошилову в армию пойду!». Потом книга исчезла, - видимо, бабушка убрала от греха подальше.

У нас появился постоялец, офицер, а денщик его жил в казарме. Он, вероятно, был поляк или словак – на ломаном украинском объяснялся с бабушкой и дедушкой. Помню, говорил: «Хороший человек, австриец, воевать не хочет. Гитлер капут!». На Рождество австриец получил посылку и угостил нас, детей, – каждой по печеньицу. Сестры стали жевать, а я на глазах у немца свое печенье бросила в топку печи, хотя есть хотелось страшно. Конечно, я получила хороший шлепок от бабушки, а немец вздохнул и молча ушел в свою комнату.

Боялись, но пронесло…

Холодный морозный декабрь, январь 1943 года Немцев гонят на Сталинград. Они злые, голодные, мерзнущие. Помню их пилотки с нелепыми суконными наушниками и огромные плетеные «чуни» на сапогах у часового.

Перед войной дедушка купил нам санки – настоящие русские розвальни с высоким гнутым облучком, маленькую копию тех, в которые запрягали лошадей. В один из январских дней бабушка отпустила нас покататься на другой стороне улицы, напротив дома. Мимо проходят два немца, несут в котелках обед. Как сейчас вижу на крышке котелка крохотный кусочек мармелада и, наверное, маргарина. Не раздумывая, почему – ненависть или голод тому причиной – носком валенка толкнула котелок. Суп пролился весь, крышка – на снегу. Конечно, испугалась, - ужас сковал тело, шевельнуться не могу. Слышу только гортанный лающий крик, вижу бешеные белые глаза и занесенный надо мной тесак-кинжал. К счастью, у его спутника хватило благоразумия не связываться с детьми и увести своего товарища подальше. Конечно, все видела бабушка из окна.

В следующее мгновение я схватила санки, стрелой бегу в сад, под терновый куст-спаситель. Не знаю, сколько сидела в ознобе от ужаса пережитого. Наша мудрая бабушка не побежала вслед, дала возможность успокоиться самой. Когда я вошла в дом, первое, что сказала ей: «Бабусик, только не говорите маме…».

С тех пор всю жизнь меня преследуют кошмары: во сне гонится за мной немец в серой мышиной форме. Я прячусь, закрываю дверь, бегу среди деревьев и каждой клеточкой спины ощущаю: сейчас выстрелит… А ведь прошло 65 лет.

Как спасали дедушку

К нам вбегает взволнованная Анна Яковлевна: «Евдоким Андреевич! Немцы забирают всех мужчин!». На подоконнике каким-то чудом оказался пузырек с тушью. Соседка хватает дедушкин паспорт, что-то пишет и торопливо размахивает им, чтобы скорее высохла тушь. А во двор уже заходят полицаи. Спас немецкий «ordnung»: велено забирать мужчин до 60 лет, а дедушке по паспорту уже 63. Как потом стало известно, немцы, отступая из города, гнали впереди себя живое заграждение из стариков и подростков, чтобы наша артиллерия по ним не стреляла. Наш дедушка родился в 1890 году, Анна Яковлевна исправила 9 на 8, теперь его год рождения 1880. Соседка сделала его на десять лет старше и спасла ему жизнь.

Вскоре снова пришли полицаи, но бабушка сказала, что дедушку уже увели. А его спрятали в сарае. Когда город освободили, дедушка без проблем получил новый паспорт. Все подробности, конечно, я узнала позже.

Верблюдик «Кузнечик»

Ко Дню Красной Армии, в феврале 1943 года, наш город освободили (полгода мы были в оккупации, но память осталась на всю жизнь). Женщины, дети помчались на улицу Советскую, где маршем, прямо из боя, шли наши войска. Запомнились закопченные лица, грязные шинели, обмотки. У одного бойца вырван большой кусок от шинельной полы. Идут, веселые, чумазые, только зубы блестят.

Чувствуешь, как отпускает боль в сердце, страх. Никого и ничего не бояться! Свобода! Женщины с детьми кричат «Ура!» Вдруг видим – в строю тащит пушку верблюд. В дополнение к радости, которой все охвачены, это уже как цирк. С веселыми криками «Верблюдик, верблюдик!» детвора мчится по тротуару вслед за ним. Думала ли девятилетняя девчонка, что этот верблюдик спустя многие годы снова возникнет в ее жизни?.

1975 год. К 30-летию Победы по телевидению идут документальные фильмы о каждом годе войны. Конечно же, мы смотрим их всей семьей. И вдруг в кадре, рассказывающем о Донском фронте, я вижу нашего верблюдика – он по-прежнему тащит пушку… Рассказала своим мальчикам, как видела его живым. На следующий день они бегут на кухню: «Мама, твоего верблюдика снова показывают!».

1982 год. Открываю журнал «Новый мир», на первой странице стихи Марка Лисянского «Кузнечик» - о нашем верблюдике. Рассказ о том, как он шел с войсками Донского фронта от Сталинграда до Кенигсберга, был настоящей отдушиной для солдат, по-прежнему тащил пушку и погиб как солдат. В него попала мина. Хоронили его в той воронке с почестями, как солдата, под траурный салют и солдатские слезы…

Победа!

9 мая женщины-соседки собрались у нашей бабушки Марфы Михайловны. Накануне была пасха, и на столе стояли только серые военные куличи. Воодушевление, радость. Потом кто-то сказал: «А мой-то – не вернется!». Здесь все были вдовы. И начался такой бабий вой, оплакивали всё – и трудную победу, и свое одиночество, и осиротевших детей.

Как бы радостно не праздновали 9 мая, я всегда слышу этот бабий вой.

Вторая мировая живет во мне всю жизнь. Картины пережитого ярко, образно впечатаны в память. Много читала. В моей библиотеке и художественная литература, мемуары, научные издания. Потом узнала, что и в нашем городе было подполье и, как и в Краснодоне, подпольщиков живыми сбрасывали в шурф шахты. Позже поставили памятный обелиск. Как на центральной площади повесили пионера. Как гнали на расстрел евреев, заставляя несчастных петь и плясать в последнем своем скорбном пути.

Никогда не забуду, как по нашей улице, по осенней грязи, немцы гнали раздетых, босых военнопленных. Женщины бросали им початки кукурузы, свеклу. А звери в серых мундирах с хохотом избивали пленных дубинками и не разрешали поднять еду из грязи.

О чем хочется еще сказать? Город быстро восстановили. Через день после освобождения дали воду, еще спустя несколько дней открыли пекарню, и мы получили первые кусочки настоящего черного хлеба, которого не видели два года.

Быстро разобрали завалы разрушенных и разбомбленных зданий, погибших деревьев. Город снова стал умытым, чистым, зеленым.

Удивительна человеческая память: самое страшное прячет далеко-далеко, чтоб не вспоминалось. Мы, дети войны, быстро взрослели, вертясь «под ногами» у взрослых, многое понимали и умели молчать. Даже с одноклассниками не обсуждались события оккупации, войны. Видимо, всем хотелось забыть пережитое.

Только позже понимаешь, как наши души оберегались взрослыми в семье и школе от страшных реалий действительности. В этом смысле с благодарностью вспоминаю нашу маму Нефедову Раису Евдокимовну (отец Анатолий Евдокимович погиб в 1943), бабушку Чернышеву Марфу Михайловну, дедушку Чернышева Евдокима Андреевича, соседку Головину Анну Яковлевну.

Особенная благодарность нашим учителям шахтинской школы №11. Александра Семеновна Гарист в четвертом классе отогрела переростков, малолеток войны, и большинство из них увлекла учебой, верой в свои силы.

С настоящим рвением и интересом учились мы в 8-10 классах, нам повезло на учителей, каждый был личностью. Химик и классный руководитель Марта Миновна Бесдина, математик Серафим Васильевич Лебедев, физик Николай Васильевич Апостолов, историк Михаил Михайлович Молчанов, словесник Людмила Александровна Знаменская, преподаватель немецкого Тамара Артемовна Шахпазова, самый молодой учитель, выпускница Ростовского университета".

Из сборника очерков о детстве в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. «Пули искали меня…» (Рига, 2015).

Публикация согласована с редактором-составителем Панченко Верой Иосифовной,

писательницей, поэтессой, переводчицей, журналисткой, членом Союза писателей Латвии, членом Союза российских писателей (гг. Рига, Псков).