Письменные воспоминания современников событий Второй мировой войны в Интернет-дневнике будут размещаться в разделе «Свидетельства».

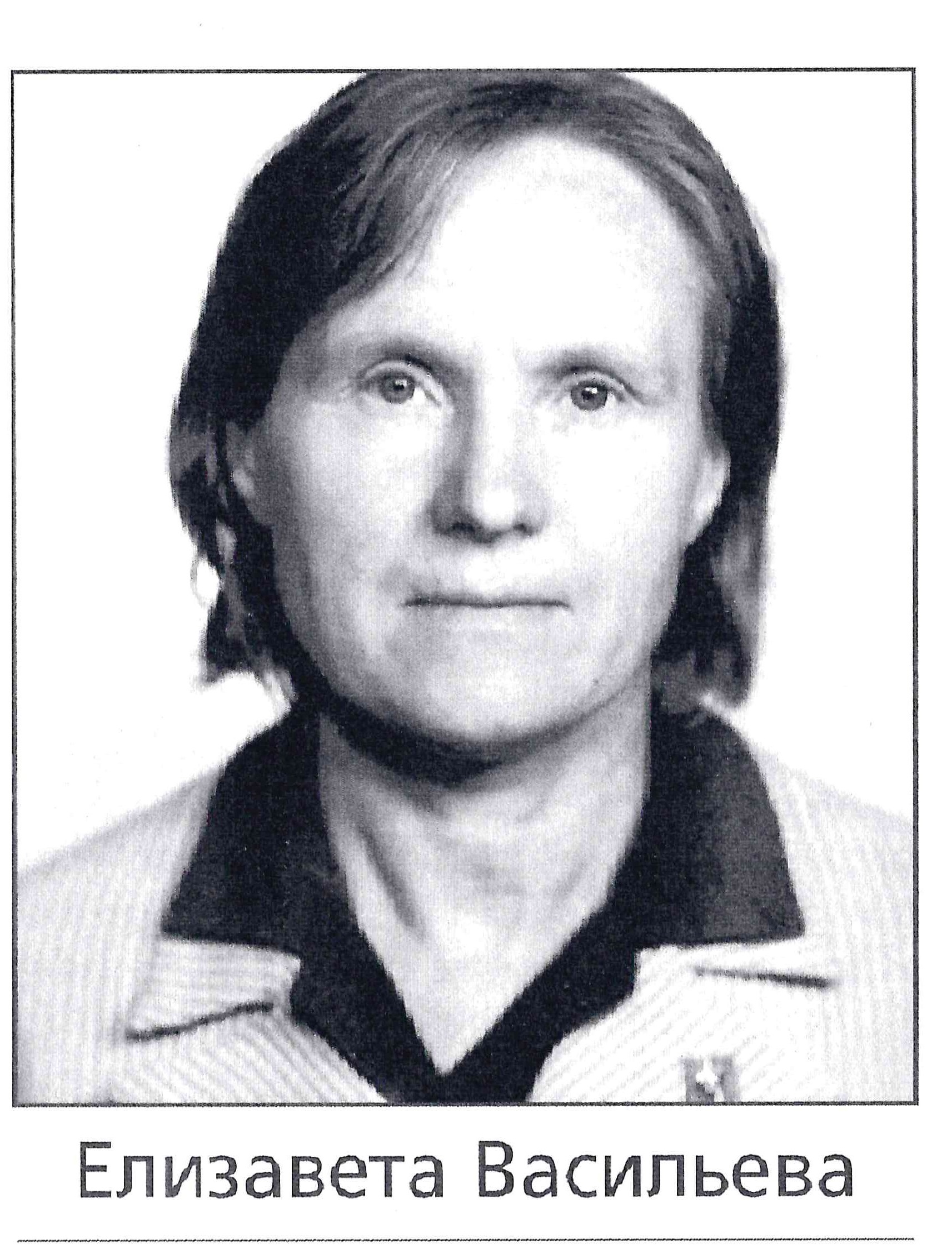

Васильева Елизавета Васильевна родилась в 1928 году, на станции Уба-форпост Семипалатинской области (Казахстан). Окончила заочно Семипалатинское педучилище, училась, тоже заочно, в Семипалатинском педагогическом институте. Работала учителем младших классов и воспитателем в детских учреждениях.

"Жили мы тогда в Казахстане. Наша узловая станция Жарма (Туркестано-Сибирская железная дорога) расположена в обширной долине, окруженной горами. Дальние горы, - мы их называли синими, - живописно синели своими вершинами. В низине протекала речка Жарминка, густо заросшая черемушником, боярышником, шиповником, калиной и чем-то еще. Климат этих мест резко континентальный: зимой морозы до сорока градусов, снежные бураны, дующие неделями беспрерывно, а летом – жара тоже до сорока градусов.

В нашем большом поселке, кроме основного населения, казахов, жило множество других национальностей: русские, чехи, болгары, австрийцы, немцы, чеченцы, литовцы, эстонцы, латыши, китайцы, японцы. Не берусь сказать, какими путями эти люди сюда попали, лишь о чеченцах знаю, что они были ссыльными, и все называли их переселенцами. Их расселили по баракам, потеснив нас, так что мы жили бок о бок с «врагами народа», но таковыми их не считали…

Помню, как тяжело переносили свой отрыв от родины хрупкие японцы - и многие из них умирали. Хоронили их всем поселком у подножия горы, с которой мы, детвора, катались зимой на лыжах и санках или кто на чем приспособится. А гору эту так и назвали «японкой».

По соседству с нами поселили семью чеченки по имени Петман. У нее было пятеро детей. Как и у нас, но с нами, слава Богу, жил папа. А Петман бедствовала одна с детьми. Мама всячески помогала ей, старалась подкормить, чем могла, хотя мы сами никогда не были сытыми…Немного о нашей семье. Отец Василий Константинович Васильев и мама Елена Ивановна, коренные ленинградцы, как и почему приехали в Казахстан, нам никогда не рассказывали, - на это, очевидно, были свои причины. Мы, четверо: старший брат Вася, затем Коля, сестра Наяда и я, родились в самых разных местах. И только младший, с 1934 года, Володя появился на свет в Жарме. Отец знал много специальностей, он был ценным работником и в депо, на ремонте паровозов, и на любом строительстве. Работал, в основном, в командировках. Даже в Алма-Ате, столице Казахстана, участвовал в строительстве и оформлении театра Юного зрителя. Он был человеком веселого компанейского нрава. Однажды на пути из Алма-Аты произошел с ним курьезный случай: обчистили до нитки. До сих пор перед глазами то его возвращение: открывается дверь и раздается отчаянный возглас: «Без ножа зарезали!». Ну, что тут поделаешь? Слава Богу, что сам приехал. А за ним, между прочим, еще держался аромат яблок аппорт, которые он не довез до дому… У отца была бронь от призыва в армию, - наверное, он был нужен здесь, в тылу.

Жизнь поселка подчинялась одному лозунгу: «Всё для фронта!». Работа, работа, работа, причем, на голодный желудок. В горах, недалеко от нашей станции, находились разработки строительного камня, и все взрослые трудились на его заготовке - ломали кайлами, складывали в штабеля, потом грузили в железнодорожные составы. Помню, как отец работал кайлом, весь в поту, руки кровоточили – брезентовых рукавиц нехватало. Мама махала кувалдой с отцом наравне. А еще ей надо было обиходить семейный очаг, нас обстирать и напитать. А чем напитать – вопрос не простой… Мама была исхудавшей – кожа да кости. О маме. Она тоже была активным человеком. Спасая от голода семью, затеяла разработать огород на этой «железной» земле. Намучились, но вскопали, поливая потом каждый сантиметр грядок. За сопками, где годами сваливались отходы, брали перегной и носили ведрами на коромысле. Это удобрение сыпали в каждую лунку не по одному ведру… Затем – полив, без которого на такой жаре ничего не вырастет. Воды нет. Под маминым руководством мы умудрились вырыть канавку от колонки на железной дороге (где заправляются водой паровозы), по которой текла вода в огород. За свои труды мы были вознаграждены урожаем. Весь поселок удивлялся, к маме прилипло доброжелательное прозвище «Лена-колдунья». До этого здесь ни у кого не было такого огорода. Но урожай собрать нам усиленно «помогали» по ночам. Мы караулили, но нас не очень-то остерегались… При такой острой борьбе за выживание мама заботилась не только о своих детях. Она организовала детский сад на 200 казахских детей, больных золотухой. Выходила их всех и вылечила. Казахи относились к маме с огромным уважением. Но я вернусь к камню.

Мы, детвора, тоже были заняты этим камнем – собирали щебенку (крошево камня) в ведра и таскали к штабелям. Когда подавались составы, а происходило это часто и в любое время дня и ночи, тогда на погрузку камня шли семьями. По шаткому деревянному мостику взрослые поднимали носилки с камнем в четырехосные вагоны, а мы складывали камень на носилки. В летнее время, куда ни шло, – справлялись, а зимой, в одежонке на «рыбьем меху», голодным, было очень тяжело. В ночное время вдобавок еще и спать хотелось. Но вызов на погрузку был беспрекословен.

Зимой недельные бураны заносили барак, где мы жили, да и весь поселок так, что печные трубы скрывало. На рельсах вмиг вырастали громадные сугробы – их тоже надо было убирать. Ветер сбивает с ног, в двух шагах ничего не видно, мороз трещит, пробирает до костей – в таких условиях работали и на погрузке камня и на уборке снега. Однажды бураны были так продолжительны, что на очистку путей вывели всю школу. Составы с грузами должны идти беспрепятственно – они были для фронта.

Как-то весной мы, школьники пятых-седьмых классов (старшие в нашей неполной средней школе), участвовали вместе со взрослыми в поисках хорошей земли под пашню – поступил указ выращивать капусту для фронта. Нашли ложбину, примерно в пяти километрах от поселка. Место неровное – вокруг взгорки, по их склонам – кустарниковая чащоба. Но в самой низине, где травка зеленела, оказался ключик, едва приметный. Вода! Как раз то, что необходимо. Стали разрабатывать поле. Вытаскивали камни, корчевали кустарник с разросшимися цепкими корнями. Вскапывали и выравнивали землю кайлами и лопатами. Подготовили несколько отдельных участков. Руками возделывали лунки для капустной рассады. Возле самого ключика выкопали яму для сбора воды…

Поливать капусту надо дважды в день: утром рано, до свету, и вечером поздно, после заката, - иначе на 40-градусной жаре она не выживет. Занимались поливом школьники. Взрослых - был только сторож (чеченец из переселенцев). Очень хотелось спать, но вставали и бежали к полю. Таскали воду ведрами. Было нелегко, но трудности скрашивались шутливыми проделками весельчака Коли из пятого класса. В любой ситуации он не унывал. Например, мог безбожно облить ледяной водой прямо из ведра. Хоть стой, хоть падай. Визгу было! Эхо разносилось по всем холмам. Нас, ребятишек, немного, но работяги мы были надежные.

После вечернего полива возвращались домой в кромешной тьме. И поселок весь в темноте – освещать нечем. Страшно было, но виду не показывали. Коля, конечно, с шутками-прибаутками про какие-нибудь неведомые чудовища рассказывал. А из темноты, из чащобы, сверкали глаза живых, невыдуманных волков… Добирались домой уставшими, проголодавшимися. Про еду и не спрашивай. Кусочек хлеба, сбереженный мамой от пайка, был поистине слаще шоколада.

В предосенние и осенние дни ходили мы в степь – там разработана пашня для зерновых. Без нас и там не обошлось – рабочие руки требовались везде. Вязали в снопы скошенный овес или ячмень. Взрослых-то было две-три женщины, а главная рабочая сила – школьники, человек 15. Бригадир тетя Аксинья спуску нам не давала, гоняла, как сидоровых коз.

Когда увозили снопы на обмолот, мы брали котомки и обходили поле в поисках потерянных колосков. Набирали по полной котомке и радовались – ничего не пропало. Как награда – на обед каша из настоящего зерна. Вкуснота!

Однажды, когда мы с мамой дома были одни, вдруг раздался над крышей тяжкий грохот и жуткий гул, - казалось, на дом упала бомба. Нас охватило такое чувство, что наступает конец света. Дверцу печи открыло воздушной волной, и комната наполнилась взвешенной в воздухе золой. Стало темно… Мы долго не понимали, что произошло. Никаких официальных сообщений не было. Позже люди каким-то образом дознались, что это было испытание атомной бомбы где-то, видимо, не так уж далеко от нас…Об этом говорили шепотом и очень мало.

Я закончила семь классов и мне, четырнадцатилетней, директор школы №5 Александра Ивановна Бахвалова, ведшая у нас литературу, предложила начать работу воспитателем в интернате. В то же лето я поступила в Семипалатинское педучилище, на заочное отделение.

Года два я воспитывала в интернате деток, приехавших учиться в Жарму с маленьких разъездов. Затем мне дали учить первый класс в начальной школе, с которым я работала до перевода их в пятый, то есть в неполную среднюю школу.

Мы скрашивали свою суровую жизнь – были у нас часы радости. К праздничным дням готовились самодеятельные концерты. Артисты – мы сами, учителя, и наши ученики. Очень талантливо выступали чеченцы – со своими народными танцами. В национальной одежде, обязательно с кинжалами, они были так зажигательны, что весь зал ликовал. При позднем возвращении домой нас всегда провожали чеченские подростки – с ними можно было не бояться ночных хулиганов. Интересно, что чеченские дети, голодные, холодные, очень стремились к знаниям и были самыми способными. Правда, не у всех учителей был к ним подход. Но если уж завоевал их расположение, то они открывались с самой лучшей стороны…

Позже, когда вышел указ о всеобщем обучении, пришлось создать школу рабочей молодежи, где собрали всех неучей - это был многонациональный класс. Начинать надо было с азов. Никто не соглашался там работать. Сначала еще математик Николай Ильич Бутырский обучал их арифметике, но не выдержал и категорически отказался. Все проблемы в этом классе достались мне. Занималась я с ними, не зная передышки. Постепенно мои усилия вознаградились. Зимой, в любые бураны и любую темень, мой класс и я с ними всегда были в школе, на уроках. Бывало, директор ШРМ Лев Семенович Темников, живший рядом со школой, выговаривал мне (я жила далеко, за многопутной железной дорогой): что тебя принесло? И добавлял: твоих учеников не выпроводить из школы…Все мои ученики справились с программой – это мне было высшей наградой.

В этой же вечерней школе за партами сидели люди намного старше меня. Помню, немолодого бригадира путей казаха Нормухамедова, солидного дядю, - никому не казалось странным, что преподает им юная девчонка.

Затем привелось работать в соседнем городе Аягуз, тоже в школе рабочей молодежи, где за два года надо было пройти ускоренным курсом программу пятых-шестых-седьмых классов. Тут было еще сложней: нагрузки неимоверные – пришлось вести все предметы, кроме математики и географии. Школа находилась на территории депо – ходить далеко, охотников там работать не было. Учащихся - 70 человек, обучались в две смены. Днем занимались машинисты локомотивов, которым идти в ночную поездку, а вечером те, кто вернулся из поездки. Таким образом, все были охвачены обучением без отрыва от производства. Интерес к ученью был у всех очень велик.

Выдержала я непосильную работу благодаря тому, что видела уважение и любовь своих учеников. Я всегда чувствовала свое единение с ними. И сейчас живет во мне эта Великая Сила неотрывности от своих людей, от своего народа".

Из сборника очерков о детстве в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. «Пули искали меня…» (Рига, 2015).

Публикация согласована с редактором-составителем Панченко Верой Иосифовной,

писательницей, поэтессой, переводчицей, журналисткой, членом Союза писателей Латвии, членом Союза российских писателей (гг. Рига, Псков).